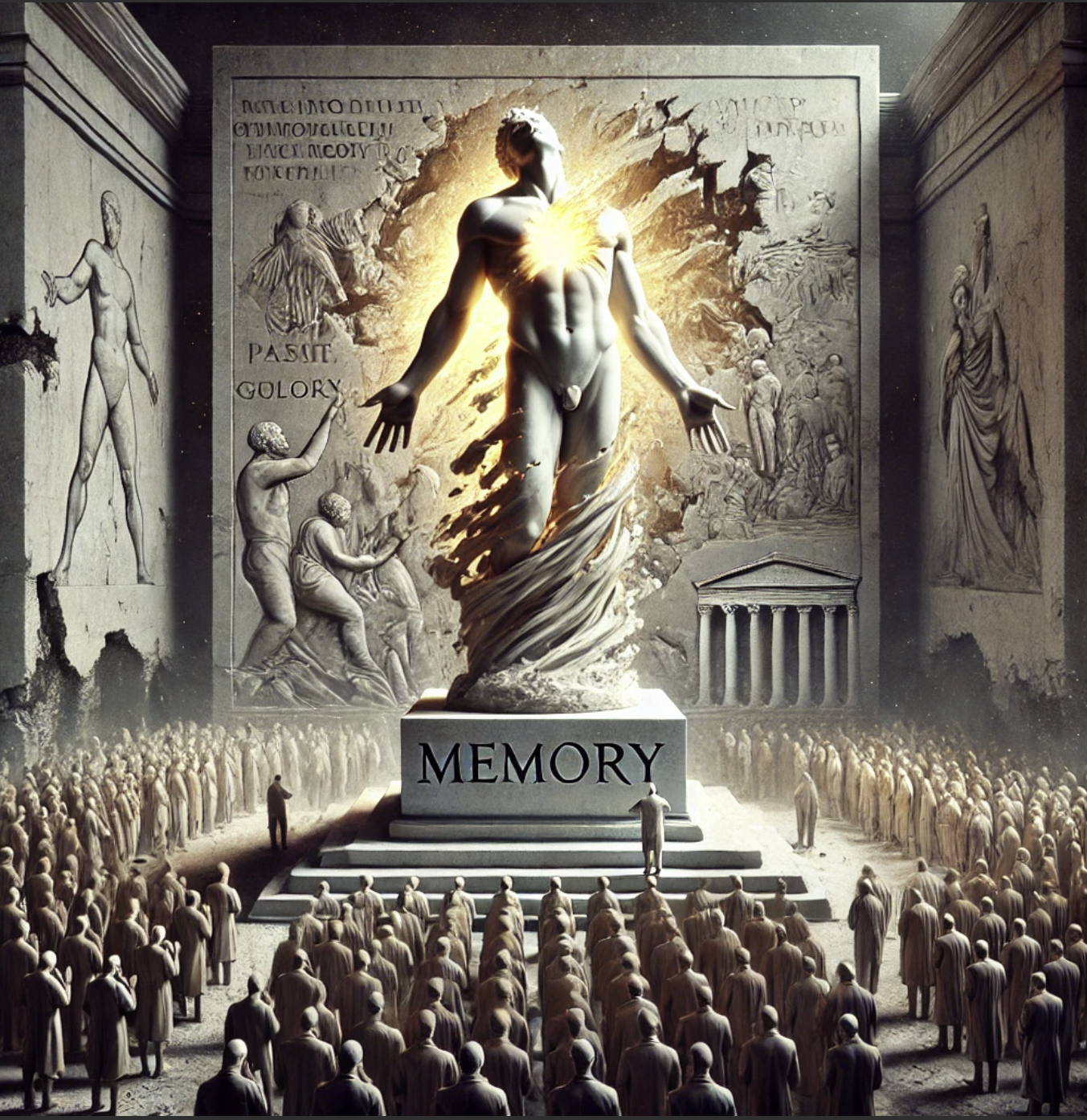

자아의 신격화는 문명의 종말을 장식하는 가장 화려한 제의다. 그 제의가 끝나는 순간, 문명은 더 이상 미래로 향하지 않고, 오직 자신의 과거만을 되돌아보는 동결된 기억의 구조물로 전락한다.

아테네와 베네치아의 사례를 통해 문명이 스스로를 절대화하고 신격화하는 자기기만적 과정을 분석한다. 이 글은 문화적 자아 우상화의 구조를 비판적으로 해명하며, 현대 문명에 주는 철학적 함의를 살펴본다.

🧩 서사에서 구조로: 문명의 내면화된 우상 작용

토인비는 아테네와 베네치아라는 두 상징적 문명의 쇠퇴를 단순한 외적 침략이나 정치적 오판의 결과로 보지 않는다. 그는 이들의 몰락을 문명이 스스로를 절대화하고 정체성의 자율적 구조를 우상화(idolization) 하는 문화 내면화 과정의 병리적 귀결로 해석한다.

아테네는 페르시아 전쟁에서의 승리를, 베네치아는 제4차 십자군 이후의 상업적·군사적 성공을 신탁화된 역사로 구축했다. 이 승리의 내러티브는 시간이 흐르면서 정체성의 유일한 근거로 작동하게 되었고, 그 순간 문명은 스스로의 ‘기억’을 우상으로 대체하였다. 이를 “덧없는 자아의 신격화”(Idolization of an Ephemeral Self)라 명명한다.

🔬 자아의 우상화: 삼중 구조의 병리

문명이 자아를 절대화하는 방식은 단일한 현상이 아니라, 구조적이며 순환적인 삼단 과정을 따른다.

1. 기억의 본질화

- 아테네: 살라미스와 마라톤의 전쟁 승리를 ‘헬라스 문명의 결정적 표현’으로 신화화함

- 베네치아: 해상 제국의 통치를 ‘신의 섭리’에 따른 역사적 필연으로 정당화함

→ 과거의 사건이 기원의 서사에서 존재의 정당성으로 전도된다.

2. 현재의 위기를 정체성 명분화로 봉합

- 아테네는 제국주의적 팽창을 ‘자유의 수호’로 명명하며 내적 폭력성을 은폐한다.

- 베네치아는 공화국의 외형 아래 과두적 통치와 상업 독점을 정당화한다.

→ 정체성은 변화의 유연성을 상실하고, 스스로를 보호하는 폐쇄적 담론 체계로 기능한다.

3. 외부에 대한 선민의식적 배제 메커니즘

- 외부 문명은 ‘야만’으로 낙인찍히며, 비판적 담론조차 내부 정체성에 대한 공격으로 간주된다.

→ 문명은 자기 반성의 능력을 제거하고, 자아를 신의 위치에 안착시킨다.

“문명은 타인을 신격화함으로써 자기를 발견하지 않는다. 자기를 신격화함으로써 타인을 제거할 뿐이다.” – A. 토인비

🏛 역사적 사례와 철학적 함의

아테네와 베네치아는 각각의 시대에서 ‘문화의 자기 신격화’가 어떻게 작동하는지를 보여주는 대표적 사례다. 이들은 리더십의 윤리성보다 과거의 영광에 기반한 권위의 재현에 집착하였고, 문명 내의 다양성과 비판을 차단하며 결과적으로 창조성을 상실한 반복 구조 속으로 침잠했다.

이 현상은 곧 문명의 역사성이 상실된 지점, 즉 ‘현재’라는 시간성이 실질적으로 제거되고, 기념비적 과거만이 반복되는 문명 유령화 현상으로 귀결된다.

🌐 현대 문명에서의 신화적 반복

이러한 분석은 현대 문명에도 고스란히 적용된다. 국가 정체성, 종교적 서사, 문화 자본, 기술주의 등은 모두 자기 정체성을 신격화하는 신화적 반복 구조 안에서 작동한다.

- ‘자유 세계의 수호자’로서의 미국

- ‘문명 중심지’로서의 유럽

- ‘고대 정통성의 계승자’로서의 중국

이러한 담론은 정체성의 유동성을 차단하고, 내부 비판을 배신으로 간주하는 배제적 구조로 고착화된다.

🧬 자아의 덧없음과 문명의 생명성

문명이 지속되기 위해선 자아의 고정성 신화를 해체할 수 있어야 한다. 문명은 고정된 실체가 아니라, 변화에 열려 있는 과정적 운동체이기 때문이다.

- 자아는 ‘정체성’이 아니라 응답의 구조여야 하며,

- 창조적 소수는 자기 신화를 해체하고 지속적 자기 갱신을 통해 문명을 재구성해야 한다.

문명이 자기 기념비로 머무는 순간, 그것은 더 이상 살아 있는 사회적 유기체가 아니라 **폐쇄된 신전의 파사드(façade)**에 불과하다.

🧠 심화적 질문

- 문화적 자기 우상화는 정체성 형성의 필연적 과정인가, 아니면 자기 비판의 상실인가?

- 문명의 지속 가능성은 ‘망각’과 ‘재구성’ 사이의 어떤 균형에서 유지될 수 있는가?

💡 우리의 삶에 적용할 철학적 권고

- 기억은 곧 정체성이 아니다: 과거의 사건은 해석될 때마다 갱신된다. 그것을 절대화하지 말자.

- 자아를 신격화하지 말고, 구성하자: 자아는 목적지가 아니라 경로이다.

정체성은 반복이 아니라 반응이다: 삶의 질문에 대한 응답 방식이 곧 자아의 핵심이다.

'토인비' 카테고리의 다른 글

| 다윗과 골리앗의 역설 — 기술 숭배가 초래한 문명의 붕괴 (1) | 2025.04.08 |

|---|---|

| 동로마 제국과 우상숭배의 덫 (2) | 2025.04.08 |

| 문명의 역전: ‘역할 뒤바뀜’ (3) | 2025.03.31 |

| 토인비와 매클루언, AI 시대를 함께 해석하다 (1) | 2025.03.27 |

| AI는 문명 쇠퇴의 징후이자 촉매 (1) | 2025.03.27 |